〈座談会〉境界を越える舞台をめざして

~平成30年間の国際交流を振り返る~

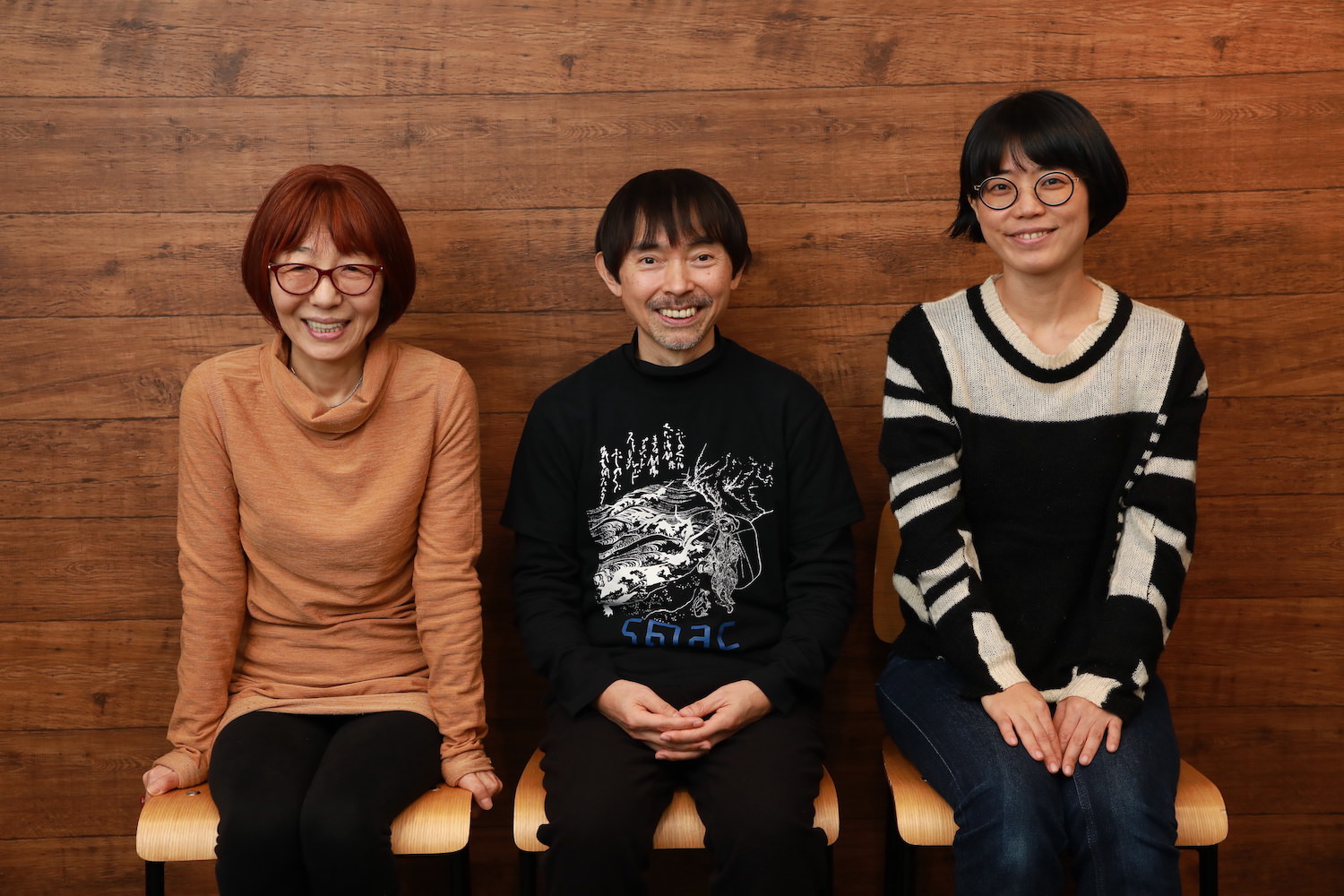

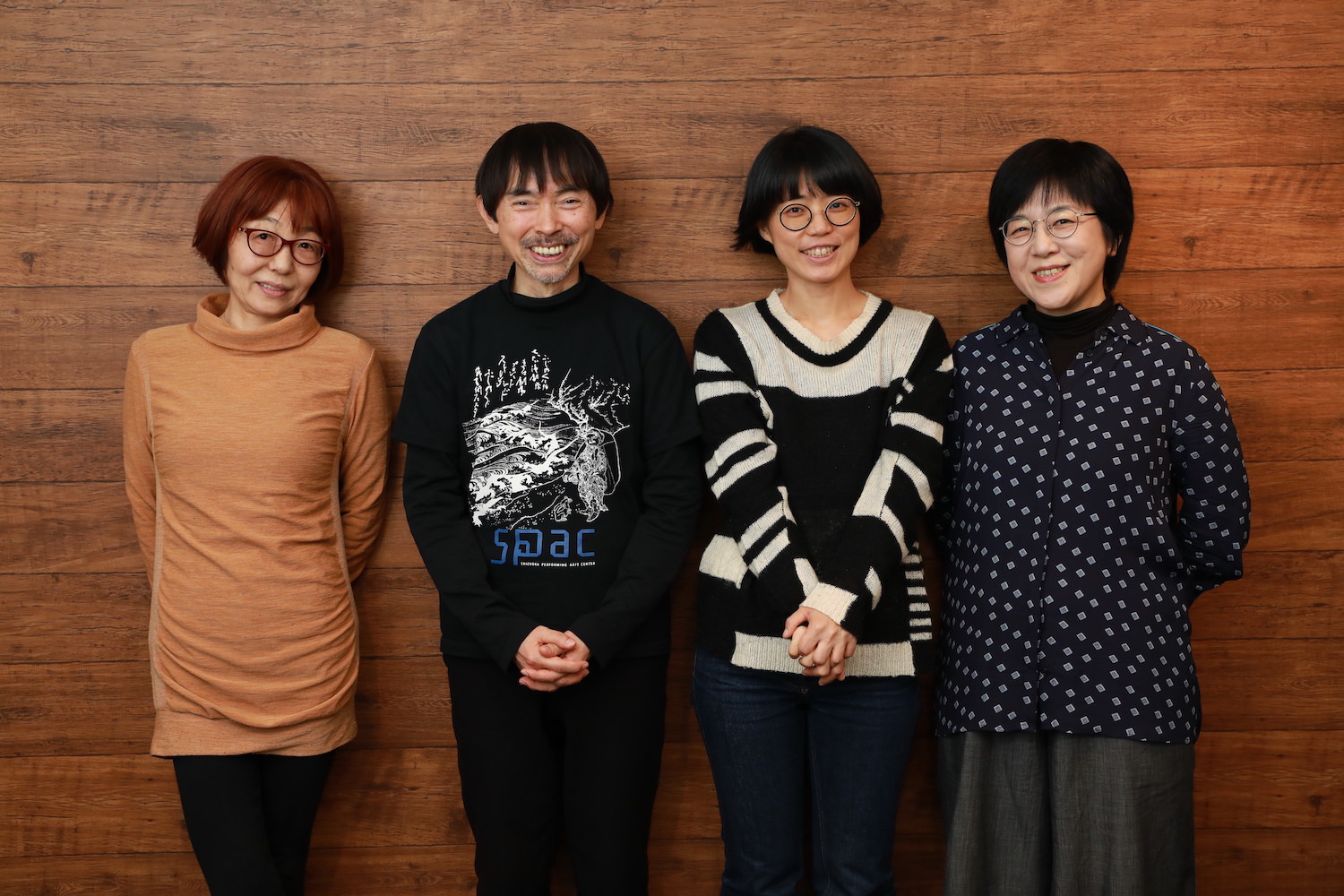

佐藤まいみ(彩の国さいたま芸術劇場舞踊部門プロデューサー)

宮城 聰(演出家、SPAC−静岡県舞台芸術センター芸術総監督)

中村 茜(パフォーミングアーツ・プロデューサー、株式会社precog代表取締役)

司会:伊達なつめ(演劇ジャーナリスト)

ここでは紙面の都合上、本誌ではカットされた「働き方」についての議論を含むロング・ヴァージョンでお届けします。

バブル絶頂期の1989年に始まり、2019年に幕を閉じた平成期の30年間は、情報通信技術とグローバリゼーションが急速に進んだ時代でもあり、日本と世界との関係も刻々と変化を続けている。そんな中、舞台芸術における国際交流はどのように変化してきたのだろうか。

国境を越え、招聘公演や海外公演、共同製作など様々な形で先鋭的な舞台づくりを続けている佐藤まいみ氏、宮城聰氏、中村茜氏に、平成の国際交流について振り返っていただいた。

* * *

舞踏が導いた海外でのプロデューサーの仕事

まずは国際交流に携わったきっかけや、これまでのお仕事についてお話しいただけますか。

佐藤 もともと踊りが好きでした。1980年に渡仏して、パリのダンススタジオで世界のあちらこちらから来ていた講師のダンスクラスを受講していたんですが、その年、大野一雄さんがナンシー・フェスティバルに招聘され(その直後にパリ公演)、『ラ・アルヘンチーナ頌』をやったんです。大野さんの公演は「ル・モンド紙」などで大きく取り上げられて話題になりました。日本では当時、舞踏はマイナーなダンスで、新聞に大きく掲載されるようなものではなかったから驚きました。その時に大野一雄さんに同行していた舞踊評論家の市川雅さんに頼まれて、舞台通訳などのお手伝いをしたんです。公演後にたくさんのプレゼンターが楽屋に来て「ぜひぜひ、うちでやりたい」という光景があって、それにもびっくりしました。舞踏のようなダンスで公演やツアーを組むことがこの国では仕事として成立するんだと、そのとき初めて知りました。

演劇やダンスに対する評価のされ方が、日本とまったく違う。どうしてこんなに違うんだろう、これはフランスに留まらないとわからないなと思いました。

伊達 それで海外と日本をつなぐプロデューサーの仕事を?

岩手県生まれ。舞台芸術プロデューサー。1988~89年、国際舞台芸術フェスティバル ヨコハマ・アート・ウェーブ’89のアーティスティック・ディレクターを務める。神奈川国際舞台フェスティバル プロデューサー(1993~2006年)、フランスダンス’03フェスティバル代表プロデューサー、dancedancedance@Yokohamaディレクター(2012年・2015年)等を歴任。2005年より彩の国さいたま芸術劇場プロデューサー(舞踊部門)を務め、現在に至る。

伊達 こちらから売り込もうとしたのではなく、舞踏がヨーロッパで求められていたということですね。

佐藤 需要のエネルギーは強く感じました。パリで室伏鴻の舞踏ワークショップをオーガナイズしたとき、たくさんの応募があったんです。参加者になぜこのワークショップを受けるのと聞くと、異口同音に、私たちフランス人はカルテジアン、直訳するとデカルト主義だから理屈っぽい、舞踏には自分たち西洋人の理屈では捉えられない別な世界があるような気がして、という答えが返ってきました。舞踏が論理の対局にあるものという理解。近代思想では捉えられない、何か別の突破口を必要としているのかなという気がしました。

中村 舞踏への注目とまいみさんの仕事が、同時に広まっていったんですね。

「尖り続ける」ために世界とのネットワークを築く

1959年東京生まれ。演出家、SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督。90年ク・ナウカ旗揚げ。国際的な公演活動を展開し、国内外から高い評価を得る。2007年4月SPAC芸術総監督に就任。自作の上演、世界各地からの作品招聘、アウトリーチと人材育成を並行させ、「世界を見る窓」としての劇場運営を行っている。17年、アジアの演出家として初めてアヴィニヨン演劇祭のオープニングに選ばれ、法王庁中庭で『アンティゴネ』を上演した。

宮城 世代的なものだと思いますね。1970年頃まではまだ「追いつけ追い越せ」って言葉があって、あの頃の小学生は、ジャンルはなんであれ「いつかは世界で」って思ってたんじゃないかな。でもふと気づくと、自分は演劇を選んじゃってて。

伊達 言葉の壁が。

宮城 そうなんです。日本人以外で日本の演劇を観ている人はほとんどいない。80年代の終わりに一人芝居を始めたんですが、このままでは日本人にしか僕の芝居をわかってもらえないなと気づいて。どうしたら日本語という壁を越えられるのか、考えるようになってたんですね。

伊達 宮城さんは、80年代の小劇場ブームまっただ中の世代でいらっしゃいますよね。

宮城 僕は小劇場ブームの頃に何万人も動員する芝居をつくれなかったし、そういう作品を目指していなかったから、逆に世界で通用する中身について追究できたということでしょうかね。

日本の演劇業界にとじこもっているとやがて疲れていくというのも、先輩たちを見て感じていたことでした。一方で、第1次アングラ世代にあたる鈴木忠志さんなどは、世界とつながることでテンションを落とさずに活動を続けていた。当時、東京の舞台人が生きていく方法といったら、CMや深夜ドラマにちょっと出てお金を稼ぐくらいしかなかったのに、SCOTの劇団員はそうじゃないやり方でちゃんと食ってる。「鈴木さんはどうしてそれができるんだろう」と興味をもちました。

伊達 鈴木さんは、意識して世界とのネットワークをつくっていらした……。

想像ですけど、彼にそれができたのは、磯崎新さんや大江健三郎さんといった、国際的に活動している友人の仕事を見ていたからかなと思います。日本でしか仕事がないと、どうしても日本の現状にアジャストしてしまうけれど、地球のどこかで仕事を取ればいいなら尖り続けていられる。

伊達 宮城さんは世界に出ていくために、具体的にどういうことをされたんですか?

宮城 僕の世代だと、まず利賀フェスティバルに出ないとって感じだったと思います。ク・ナウカは93年に利賀で『サロメ』をやって、そこから海外公演が増えていきました。パパ・タラフマラとか如月小春さん、第三エロチカもそう。利賀フェスティバルは第1回(1982年)からすごかった。だって、あの山奥に、ロバート・ウィルソンとメレディス・モンクと、タデウシュ・カントールが来てるんだよ。

中村 鈴木さんがつくられたのは、国際的な人脈なんですね。

宮城 そう。自分で海外のフェスティバルへ行って、アーティスト同士が知り合うことが大事だというのも、彼に学んだことです。事務レベルだと、すぐギャラの話になっちゃう。

僕にも、意識する人が世界に何人かできました。オリヴィエ・ピィさんとか、(トーマス・)オスターマイアーさんとかね。孤独の度合いが似ているというか。会った瞬間に「君のこと、僕ちょっとわかるよ」みたいな共感がお互いにあるんですよね。シンパシーがあると、ネットワークが実質的に機能する。相手が困っている時には、「カネはないみたいだけどとにかく行こうか」ってことになるし。

宮城 張り合ってもいるんですよ。「あいつ、頑張ってるな。自分も頑張ろう」って思える人が、日本以外に、世界に数人いる。それが、50歳を過ぎても高いテンションでやっていく秘訣だと思います。

ヨーロッパ流のものづくりは予算と支出の発想が逆

伊達 中村さんはチェルフィッチュの海外公演をプロデュースされて、その大成功は国際交流の理想形といったイメージがあります。岡田(利規)さんの成功は当初から予想されていましたか?

中村 いいえ、全然。私もまいみさんと同じくダンサー志望だったんですが、先生や家族の病気など個人的な事情が重なって、プロデュースの方へいったんです。ですから、日本のダンスを国際的なフィールドへ持っていきたいと当初から思っていて、勅使川原三郎さんやダムタイプを先行世代として見ていました。一方で、学生時代は横浜のSTスポットでボランティアをして、ダンスと演劇の境界線がゆらいでくる状況に立ち合いました。宮城さんがおっしゃったように、私たちの世代にも、演劇で生き残っていくには商業演劇というところで活動するしかないという感覚はありました。

ただ、岡田さんの表現はダンスと親和性が高いので、勅使川原さんのような活動形態が可能になることはイメージできたんです。だから、セゾン文化財団の助成をいただいたとき、このチャンスを逃しちゃいけないと思い、早速ヨーロッパに調査に行きました。ウィーン芸術週間とかフェスティバル・ドートンヌ、クンステンフェスティバルとか全部回って。本当にラッキーなことに、2007年にクンステン・デビューができました。

中村 いえ、実現までに2年ほどかかっているんです。2006年に、ポストメインストリーム・パフォーミングアーツ・フェスティバル(PPAF)で『三月の5日間』を再演したんですが、出演者のティム・エッチェルスの紹介で、クンステンのディレクターであるクリストフ・スラフマイルダーが六本木まで観に来てくれたんです。クリストフはディレクターに就任したばかりで、自分の色を探していました。だから2007年、彼のデビューに合わせて我々もデビューできたというところです。

伊達 その2年の間に、ヨーロッパで人脈づくりをされていたんですね。

中村 ディレクターの前で自分たちが何者かをアピールするのは、非常に緊張感のある、自分を試される経験でしたね。「何が欲しいの?」「何をやりたい人たちなの?」ということを何度も問われました。クンステンでの上演の後、50件ものオファーのメールが来て……。

1979年東京生まれ。(株)precog代表取締役、(一社)ドリフターズ・インターナショナル理事。舞台制作者ネットワークON-PAM理事。吾妻橋ダンスクロッシング、チェルフィッチュ、ニブロール、岡崎芸術座、飴屋法水等の活動をプロデュース。海外公演実績は30か国79都市以上に及ぶ。「スペクタクル・イン・ザ・ファーム」(2009,10)、「世界の小劇場」(12)、「KAFE9」(12)等のプロデュース、「国東半島芸術祭」(14)「True Colors Festival-超ダイバーシティ芸術祭-」(19-20)等のパフォーマンスプログラムのディレクションに携わる。

中村 日本では、チケット収入から何ができるかを考えるけれど、ヨーロッパで共同制作をオファーするときは支出が先。つくりたいものを先に並べて、これだけ予算をくれと言わなければならない。そんなフリーハンドで考えちゃっていいの? と、なかなか逆の思考ができませんでした。その一方で、自由な創造に投資をしたいと思う人たちがこんなにたくさんいるんだと感動して。劇場は知的創造性を守る銀行のような役割を持っているんですよね。

伊達 観客の反応もすごかったんですか?

中村 1週間の上演期間は満席が続いていたんですけど、次の週のパリ日本文化会館での公演に来てくれる観客もいました。フェスティバルと観客の間にも強い信頼関係があるんです。観客は知名度よりも、知的好奇心で来てくれる。舞踏、勅使川原さんやダムタイプに続いて、久々に見る日本の演劇ということで注目された面はあると思います。

伊達 お三方の話を聞くと、海外に受け入れられるためには、やはりフィジカルの要素が重要だと感じますね。

宮城 台詞の意味はわからなくても、僕にとって面白い芝居と面白くない芝居ははっきりとある。考えてみると、僕はそこに出ている俳優の、身体と言葉の関係の取り方を見ているんですよね。その距離感がスリリングな演劇はずっと見ちゃうし、平凡なものは、「早く終わんないかな」と思っちゃう。まさにチェルフィッチュは、日本語がわからなくても「わかる」んですよ。

中村 ヨーロッパの観客にとって、岡田さんの手法はメソッドとして非常に理解しやすかったのかなと。もうひとつは、経済が低迷した日本の「ロストジェネレーション世代の身体」という点でも注目を集めたのかなと思います。

伊達 日本の現状を、出演者の身体から受け取れるということですね。

演劇ジャーナリスト。演劇、ダンス、ミュージカル、古典芸能など、国内外のあらゆるパフォーミングアーツを取材し、『InRed』『CREA』などの一般誌や、『TJAPAN』などのwebメディアに寄稿。東京芸術劇場企画運営委員、文化庁芸術祭審査委員(2017〜2019)など歴任。

宮城 ヨーロッパ人のほうが先に疲れたから、共感しやすいのかもしれない(笑)。余談ですけど、成長が止まった日本は、自分たちが世界に攻め込まなくなって初めて「クール」になれたのかなと思います。クールとは停滞の果実じゃないかと思うんですよ。

フェスティバルを続けるには?

伊達 まいみさんは、日本が欧米のアグレッシブな文化に憧れていたとき、まさにそういうものを持ってきてくださったという印象があります。ディレクターを務められたヨコハマ・アート・ウェーブは、ヨーロッパの先鋭的なダンスカンパニーを集めたイベントでした。

佐藤 ヨコハマ・アート・ウェーブは1989年、平成元年なんですね。平成の初頭には、ベルリンの壁崩壊やEU統合など、ヨーロッパでは大きな変動が起きています。世界的にグローバル化が急速に進んで、世界が狭くなっていったような時代です。89年といえばバブルの絶頂期。1987年半ば、勅使川原三郎のスパイラルホール公演の制作で帰国していた時に、横浜市の方から開港130周年の記念行事として国際舞台芸術フェスティバルに取り組みたいというお話があり、準備委員会の委員に誘われました。演劇祭は利賀でやっているし、音楽祭はすでにあちこちにある。最終的に、横浜初の国際舞台芸術フェスティバルはダンスと身体表現に絞ろうということになりました。

伊達 プログラムの選定はどのように?

佐藤 海外の作品は、8年間ほどのパリ滞在中にヨーロッパの劇場やフェスティバルで見た数えきれない公演から、自分自身が刺激されたもの、日本ではまだ紹介されていない作品を中心に選びました。ピナ・バウシュの『カーネーション』、初来日のローザスの『バルトーク弦楽四重奏』、あとは、これも初来日でスペイン・カタルーニャ地方の男性グループでラ・フーラ・デルス・バウスの『Suz/O/Suz』。日本からは横浜ボートシアターや白虎社に出てもらいました。大野一雄さんや山海塾、勅使川原三郎さんにも声をかけたんですが、海外フェスティバルと日程が重なっていて無理だったのはとても残念でした。国際共同制作でフェス初演の新作も考えましたが、当時は稽古場が長期間は確保できなかったので断念しました。関連企画として、土方巽の展覧会やダンス映像上映会、ダンスワークショップやシンポジウムなど多面的にダンスに触れられる内容にしました。ピナ・バウシュの『カーネーション』は、このフェスを象徴する内容だったので、この作品でオープニングを飾れて嬉しかった。

佐藤 ピナ・バウシュの『カーネーション』は当初から注目されていましたが、初来日のローザスは初日には半分ぐらいの入りだったのが翌日の公演は80%と、たった1日の口コミで増えました。ラ・フーラは倉庫公演でしたが、1000人ほどの観客はオールスタンディング。ハードロックバンドの爆音鳴り響く中、戦いのシーンではパフォーマーたちが大きな松明を持って練り歩いたり観客の中を所狭しと駆け回って生肉の塊を投げ合ったりと、確かにこれはアグレッシブでしたね。ラ・フーラ・デルス・バウスはテレビの深夜番組「11PM」でも紹介され、チケットがすぐ売り切れてしまったんですが、入れなかった人たちは会場の前を離れずにそこにいて、観客の熱意と期待のエネルギーがすごかった。この演目は「フライデー」や「週刊新潮」の記事にもなり、フェス後に批評もたくさん出て反響の大きさを実感させられましたね。

伊達 バブル崩壊までは、呼びたいカンパニーは順調に呼べる状況が続いたのでしょうか。

佐藤 いいえ。アート・ウェーブは隔年開催の予定と市から伝えられていたので、次の準備にかかろうとしていたら、「次回はこのフェスに使える市の予算がかなり減るから難しいと思う」と言われて。「次の予算のこと全然考えてなかった。なんてばかだったんだろう!」と猛省しました。その時からフェスティバルを持続する方法について、真剣に考え始めました。

1990年代に入ると、全国に公共劇場が次々と誕生し、財団がその運営を担うようになっていきました。93年には神奈川芸術文化財団ができて、神奈川国際舞台芸術フェスティバルを開催することになり、プロデューサーとしてヨコハマ・アート・ウェーブの続きのような気持ちで企画に取り組み、ウィリアム・フォーサイスやフィリップ・ドゥクフレ、ヤン・ファーブルの作品、ダムタイプの『S/N』、勅使川原さんの『BONES IN PAGES』などを上演できました。そんな感じでアート・ウェーブの4年後、なんとか毎年開催のフェスティバルにつながったんです。

伊達 バブル後に公共の支援が整い始めて、フェスティバルにつながるんですね。

伊達 宮城さんは鈴木忠志さんの後任で2007年にSPAC芸術総監督になられ、2000年に始まった「Shizuoka春の芸術祭」を引き継いで、2011年からは「ふじのくに⇄せかい演劇祭」として開催されています。東京近辺には、国際的な演劇祭はずっと根付いていなくて、1990年に始まった東京国際演劇祭も、バブル崩壊とともに縮小してしまった印象があります。「ふじのくに」は、それに代わる国際フェスティバルの役割を果たしてきたのではないかと。

宮城 「ふじのくに」は、さっき申し上げたアーティスト同士の友情で成り立ってるようなところがあって、今も昔もお金はないです(笑)。アーティストのちっちゃな別荘が日本にあって、そこに遊びに来てくださいという感じのしつらえでやっているから、何とかクオリティを維持できているのかなと。

伊達 東京国際演劇祭を起点として、2009年から始まったフェスティバル/トーキョー(F/T)も成果を出していたと思います。2016年には、宮城さんが総合ディレクターに就任され、F/Tをはじめとする池袋エリアの演劇祭や公演をひとつの傘におさめた「東京芸術祭」が始まりました。ここ2年ほどで、世界のフェスティバルと肩を並べるための方向性が見えてきたのでは。

中村 2009年に相馬千秋さんがF/Tのディレクターに就任されてからは、ヨーロッパが身近に感じられるようになりましたよね。ビッグネームの作品を観られるフェスティバルはそれまでもあったけれど、今カミングアップしているアーティストに触れられるところはあまりなかった。当時、F/Tがたくさんの国際共同制作を行ったことで、日本のアーティストも、欧米のアーティストたちと対等な立場で作品づくりができる環境が整いつつあったように感じています。

一方で、2010年には京都エクスペリメント(京都国際舞台芸術祭)ができて、横浜トリエンナーレ(2000~)、瀬戸内国際芸術祭(2010~)、あいちトリエンナーレ(2010~)といった現代アートのフェスティバルも始まりました。ジャンルを越えて、公共によるフェスティバルがブームになったのも、2000年代の特徴ですよね。

世界とつながるために「働き方改革」は必要か?

伊達 皆さんの目から見て、世界に持っていける作品の特徴や条件のようなものはありますか?

佐藤 直感的にはわかるんですが……言葉にするのは難しいかも……。海外の観客は文化土壌が同じではないから。これ面白いでしょ?と機関銃の連射のように、一方的に主張を押し付けるようなものは難しいと思います。そうではなくて、観客の想像力に入り込んで脳の中でゆっくり対話できるもの、理屈だけではなく感覚が揺り動かされるもの、でしょうか。

宮城 言葉の意味でお客さんを面白がらせているだけだと、日本語がわからない人にはそんなに面白くない。演劇界の趨勢として、今はどうも「意味」に依存しすぎのような気がするんですね。だからもう一度「世界がフィールドだ」と思ってもらえると、あらためて「身体」という物語を見せることの面白さが実感できるんじゃないかな。まさに舞踏がヨーロッパで衝撃を与えたときみたいに。

中村 2007年にチェルフィッチュがクンステンフェスティバルでデビューしたときは、その身体と発話の関係がズレながらリアルに感じられる、独特のメソッドに注目が集まりました。言葉と身体がこれまでなかった在り方で化学反応している、そんな衝撃が海外のオーディエンスに伝わって。意味よりも、その場に与えた感覚的な刺激の方が強かったと思います。一方で、最近の表現が「言葉に依ってしまう」のは、言葉より身体でのコミュニケーションのほうが時間がかかるからかもしれません。言い換えると、世間の働き方改革の流れなどを受けて、集団創作に時間が割けなくなってきている。劇団を組まない「ソロユニット化」は、若い世代ほど進んでいます。チェルフィッチュの場合は、それまであった団費制度を敷かずに、チケット収入や助成金などで運営できる方法を模索していました。劇団経営が成立しないところからスタートしているので、私たちはプリコグという制作会社を立てて別の仕事もしながら、運営に関わっているという構造があるんですよね。

宮城 でも、劇団を組めないというのは先入観じゃないかとも思う。寺山(修司)さんや鈴木さんの頃は、カネがないから劇団をつくっていたわけだし。

伊達 小劇場ブームの頃に比べれば、公共や民間の助成金制度が整って、作品はつくりやすくなっているはずですよね。

中村 たとえば、今は国際的に活躍している劇団「マームとジプシー」は、ある時期までお金を出して劇場を借りたことがないと言っていました。アゴラ劇場やSTスポット、急な坂スタジオなど、公共や半官半民の劇場で、若手の創作を支えるしくみが充実していた時代に急成長した劇団ですね。ところが、今はそのしくみが崩れてきていて。公共劇場も「経営」に重点が置かれ、民間的なマインドでの運営にシフトしているのかなと思いますが、いくら日本で有名な俳優さんでも、国際舞台でその知名度ではお客さんは集まりませんよね。作家のセンスやテーマ性、コンセプトなどの芸術性が注目されます。現状の日本の劇場では、育成にあまり予算が割かれず、国際的なクリエイションができる環境は整っていない。これまでの演劇の系譜を、若い世代に引き継ぐためのインフラがどんどん失われていく感覚があります。

宮城 たしかに、藤田貴大(マームとジプシー主宰)くんたちの世代は、演劇を始めた頃すでに公立劇場と助成金があったから、「持ち出す」という概念がなかったんですよね。その前は、芝居ってメンバー全員がバイトしてお金を貯めてからやるもの、言い換えれば赤字が大前提だった。つまり、資金を集めるためにも劇団をつくる必要があった。だけど、助成金申請書のために赤字の出ない予算書を書くという、僕から見ればとっても不思議なことが当たり前になった。そうすると、出演者やスタッフを抱えた劇団なんかつくれない。出ていくお金がどんどん増えちゃうわけだから。

伊達 そうなると、クリエイションの方向性も変わってきますね。

宮城 もちろん、単純にお金を出し合うシステムに戻せばいいってわけじゃないけど、若いうちは赤字を恐れずつくらないと爆発的な作品はできないし、作品が衰弱しちゃったら世界にも発信しようがない。

佐藤 公共劇場が民間マインドになっているというのは、残念ながら否めないですね。劇場の経営主体である財団には、入場料収入と助成金の比率のめやすがあって、赤字の比率が高い企画は切られてしまう。そうすると取り組めるものは知名度のある、規模の大きなカンパニーになっていきます。助成金を得るためには、美しい予算書を提出しなければならない。でも、そういうことが若手の育成を阻んでいる可能性があるんですね。それはまずい、なんとか変えなくちゃいけないと思っています。最近は、公立劇場側に「商業的に成功する可能性のあるものにしかお金を出さない」という空気を感じます。

伊達 自治体の財政に余裕がないから、そうなってしまうということでしょうか。

宮城 そこは演劇人の側が状況に振り回されてしまって、行政に信念を申し述べられないってことも大きいんじゃないかと思います。たとえばバブル期に構想されたSPACは「世界の文化に貢献する」、つまり静岡県が世界の文化に直接寄与するんだ、そのために県の税金を使おうという気宇壮大な理想を掲げて出発していて。行政側としては、財政が厳しくなればそういった予算は真っ先にカットしようとするけど、そこで経済原理とは別の理屈を申し述べて、「ここにはどうしても税金を投入する必要がある」とわかってもらう必要がある。「人間には、今の社会には、絶対こういうものが必要なんだ」と頑固に言ってないと。スキーの大回転みたいに身を翻しながらいくんじゃなくて、まっすぐに。

伊達 直滑降でいく!(笑)。

宮城 公共劇場の運営は、行政の人たちをじわじわと説得していくことです。説得に最低でも5年はかかると思います。「どうやらこの人たちは信念があるらしいぞ」と思ってもらえるかが勝負。だから、直滑降。

佐藤 私はノーサンキューって言われないように身を翻しながら来たけれど(笑)、ここ数年は危機感から直滑降しなきゃいけないかなと思い始めています。若手育成ができなければ、なんのための公共劇場かなって。

今、創造の場を提供するアーティスト・イン・レジデンス・プログラムが、日本全国ですごく増えていますよね。そういった劇場や施設がもう少し有機的につながって、作品の発表まで持っていければ。ちょっと苦しいこの時代、アーティストが生き延びるためのアイデアをこうして話し合っていくことが、次世代の希望につながるかなと思います。

伊達 中村さん、STスポットやアゴラ劇場でさえ育成の場を提供しづらくなっているのはなぜでしょう?

中村 お金と人材、両方の問題だと思います。若手育成のプロセスって、企業の新人研修と一緒で時間も手間暇もかかります。ただでさえ「劇場のブラック化」というのが言われてますから。

宮城 「化」じゃなくてもともとだから(笑)。

中村 はい(笑)。余裕がない上に、育成のノウハウを持った人たちが現場から離れてしまって、業界全体が縮小しているんだと思います。

宮城 時間もお金も持ち出さずに、長期的な視点で人を育てるのは不可能に近いのでは。もしかしたら、「ここは人間の多様性を見せる動物園で、飼育係は24時間体制です」くらいのことにして、世間一般の物差しを当てられない方向にもっていかないと難しいんじゃないかなあ。

中村 でも、労働基準を守っていないと若い人たちはついてこれないですよ。効率化された民間の人材育成のしくみを取り入れることも大事だと思いますが。

宮城 そうなんだけど……。一般的な物差しを持ち込んだ時点で、人がやらないことをやるバカげたアーティストや、バカげた制作は出てこれなくなるよ。

佐藤 でもね、蜷川(幸雄)さんの『鴉よ、おれたちは弾丸を込める』のパリ市立劇場公演のとき驚いたんだけれど、劇場の舞台監督が途中で交代するんですよ。ブラックじゃないんですね。劇場でも労働者の権利は守られ、年間60日間のバカンスが保証されている。

宮城 フランスは戦後、相当国費を投入して人材を育てたから、芸術文化を支えるしくみができてるじゃないですか。でも、今の日本は黎明期で、何もしくみができていないのに、労働基準だけはほかと同じ物差しを当てちゃったら、ちょっと盛り上がったものも衰弱しちゃうんじゃないかな。

中村 うーん。日本では、ブラック企業へのメスが公立劇場にも及んでいる社会状況を背景に、特に業界における20〜30代と、シニア世代の働き方への価値観の違いに大きな断絶を感じています。私はちょうどその中間にいるような感覚があるのですが、この鼎談でも体現しているように、40代の私がまだ「若い世代」として話すことさえありますから、業界全体の平均年齢は高く、まだまだ20代や30代が活躍できる業界にはなっていません。そんな中でこの分断は、業界の展開を阻むことにもなると危惧しています。まずは一度、労働基準法に則って整備した上で、創造や創作のように、いわゆる「労働」とは質が違う活動の時間をどう定義できるかを検討できる余地は、今の労働基準法にもあると思いますし、実力や意欲を考慮したルールにも改良していけるのでは。私の会社の労務環境についても、実験的にそのようなことを考えながら、常々スタッフと相談したり、見直したりしています。

佐藤 ヨーロッパの劇場は何百年も歴史があるところがざらで、アヴィニヨン演劇祭だって70年余りたっています。つまり、劇場の仕事はものすごい時間の波にもまれながら積み重ねられてきた。でも、日本の公立劇場は1990年代に一気につくられ、指定管理者制度が2003年にできて、どう運営すべきかまだ何も明確な形が見えないときに、労働基準という問題にぶつかったわけですよね。

宮城 本当は青年期の日本の公立劇場が、もう疲れた中年のような表情を見せている……。なにか急ぎすぎたという面はあるかもしれないですね。ヨーロッパとは土台の部分があまりにも違う。これは、別の話のスタート地点になりますね。

伊達 世代間のギャップも含めて、現在の日本の舞台芸術界が抱える構造的な問題を炙り出し、言語化していただいたことに深い意義を感じます。これを「スタート地点」に、議論を深める場を継続して持たなければと思います。

アジアならではの問題意識を共有するプラットフォームとは?

伊達 これまで欧米諸国との国際交流を中心にうかがってきましたが、アジア地域についてはいかがですか。

中村 まさに今、アジアを旅する移動型プラットフォーム、「Jejak(ジェジャック)−旅 Exchange」というのをやっているんですよ。ジェジャックというのはマレーシア語で「歩み」、インドネシア語で「足跡」という意味です。昨年はマレーシアのクアラルンプールとインドネシアのジョグジャカルタで。今年は沖縄とフィリピンのロハスシティでやります。

宮城 どういう人が参加するの?

中村 去年は振付家のピチェ・クランチェンとパドミニ・チェターを中心に、東南アジア各国の中堅どころのアーティスト約20人と、プロデューサーやキュレーターが参加して、公演やワークショップや展示、トークもやりました。アジア内で作品をシェアして、ネットワークを生み出そうというプラットフォームなんです。

伊達 どんな問題意識で始められたんですか?

中村 アジアには、TPAM(国際舞台芸術ミーティング in 横浜)、BIPAM(バンコク国際舞台芸術ミーティング)、ADAM(Asia Discovers Asia Meeting for Contemporary Performance)など様々なプラットフォームがありますが、参加したアーティストたちは、欧米で評価されればそちらに行ってしまう。特に東南アジアはインフラが整っていないので、出演者10人以上で大きな舞台美術のあるような作品をつくってしまうと、本国では展開できないことも多い状況です。欧米の流通に乗れれば「成功」なのに、作品が本国で行き場を失ってしまう。経済格差を超えた、アジアならではの創作を支えるシステムがつくれないかなと思って、リサーチを始めたんです。

もう一つ、批評の問題があって。たとえばタイ伝統舞踊を土台としたピチェ・クランチェンの作品は、ヨーロッパではエキゾチシズムの中で語られてしまい、彼の政治性や問題意識まではなかなか理解されません。アジアならではの文脈を見出し、批評的な言語が開発されればいいなと。

伊達 実際に始めてみて、感触はいかがですか。

中村 たとえば、インドネシアの多民族性に関わる作品をマレーシアでやると、マレーシアの人たちが自国の多民族性への問題意識に照らして感想を語り始めます。優遇された環境があるマレー人のマレーシアだけでなく、中華系、インド系の人たちから見たマレーシアも見えてきて。多民族社会への違和感がどのように生じてくるのか、より具体的にわかるんですね。漠然としていた「アジア」という存在がグラデーションに見えてくる。点と点がつながる感じがあります。

宮城 僕らのネットワークにかかってくるマレーシア人って、英語ペラペラの「勝ち組」がほとんどですよね。そうじゃない人たちをどうやってキャッチしたの?

中村 中華系マレーシア人のリム・ハウニェンと、ジョグジャカルタで活躍しているヘリー・ミナルティと私の3人でキュレーターチームを組んで、必ず現地の信頼のある団体とコラボレーションするようにしています。海外との交流がなかったアーティストを、意識して掘り起こすようにしていますね。

佐藤 ピチェもそうだけれど、これまではアジアの作品を西洋のフィルターを通して見てしまう気がしていました。インドネシアの舞踊だって、オランダのフィルターを通して観ている。アジアの国々は、皆西洋の国に支配された過去があり、それぞれがすごく複雑な文化を持っているから。アジア側からアジアを見るという中村さんのプラットフォームは、新たな一歩になりそうですね。

中村 なるといいなと。世界各地の国際交流基金のネットワークの蓄積は、長らく日本の国際交流の礎になっています。一方で、特にアジアは基金以外の交流窓口が開かれにくく、同じアーティストにしかリーチしない面があったと思うんです。

宮城 APAF(アジア舞台芸術人材育成部門:2002年開始のアジア舞台芸術祭を前身とした人材育成プログラム。2017年より東京芸術祭の1部門)も、考え方はとても似ているんだよね。参加者は国際交流基金の協力で選んだけれど、基金の現地事務所の人たちは有名どころだけでなく、すごく幅広く芝居を観てるよ。

中村 そうだと思います。ただ、プロデュースの専門家なら、アーティスト一人一人の問題意識や資質を知って、世界に通じる作品が生まれる可能性を考えてマッチングすると思うんですけど。長期的な戦略をもったコラボレーションは、これまであまりなかったのかなと。

宮城 それはなかったかもしれないですね。

中村 APAFでは、毎年「雨」「食」といった共通のテーマでクリエイションをされていたと思うんですけど、この人たちがどんな必然性をもってそのテーマに取り組んでいるかが、私にはよくわからなかったんです。作品としての完成度を目指すより、実践やプロセスを重視したコラボレーションだったのかなと理解していました。では、宮城さんたちがつくった実践の場を、どうその先に進めていくかが我々の世代の課題だなと思って。

宮城 たしかに。そのテーマに必然性があったからではなくて、みんなが出会うために土俵をひとまず用意したという意味ではあった。中村さんの言っていることはその一つ先ですね。2018年からAPAFのプロデューサーになった多田淳之介くんは、たぶん中村さんに考え方が近いと思う。

中村 そうですね。アジアのアーティスト同士が出会う場はすでにある。「アジア」という漠然とした存在をよりカラフルに認識するために、作品づくりの必然性は大事にしたいと思っています。

すべての文化は混交と化学反応から生まれる

宮城 このへんで時代をさかのぼって、なぜ皆がアジアに目を向けるようになったのかについても、ちょっと話したほうがいいんじゃないかな。

僕の場合は、ずっと世界で勝負するならニューヨークかパリでと思っていたわけだけど、94年にアトランタで演出の仕事をしたとき、「Mr.ミヤギ、日本式の歩き方を教えてください」って言われたんだ。あれ? 日本独特の歩き方ってあったっけと思って。たとえば阿波踊りの足運びとかがすぐ思い浮かぶけど、ほぼ同じ動きが韓国やカンボジアにもある。日本とは何かと考えるなら、まずアジアの他の国と比べなきゃいけない。それで、韓国、中国、インド、チベットと、いろんな国で基礎訓練を交換し合うワークショップをしていったんだけれど、結局わかったのは「日本オリジナルなものなんて何もない」ってことだった。もっといえば、中国オリジナルもインドオリジナルもない。文化って全部が混交と化学反応でできていて、混ざることで洗練されていく。そういう目で見ると、近代以前のアジアってものすごく文化交流があったんだとわかってね。

佐藤 海のシルクロードというのもありましたよね。

中村 2018年の「Jejak−旅」で、ジョグジャカルタのコンテンポラリーダンスの歴史について、現地のCemetyというギャラリーが展覧会をつくってくれたんですが、それによると、1950~60年代、スカルノがインドネシア各地の舞踊のマスターたちを乗せた船を仕立てて、世界ツアーを行わせたそうです。彼らがアメリカでマーサ・グラハムと出会って。

宮城 芸術のピースボートだね。

中村 そのマスターたちが、古典舞踊とマーサのモダンダンスを融合させた。ジョグジャのコンテンポラリーダンスの文脈もそのように「混ざる」ことで始まったそうです。

たとえば沖縄の組踊りも、中国と日本を行き来する琉球の人たちの文化の結晶で、中国、日本、琉球の芸能が非常に洗練された形でミックスされています。その結晶をアジア側から眺めることで、帝国主義時代の日本や、今の日本がその延長にいることもすごくリアルに見えてくる。だから、「Jejak−旅」の4回目は沖縄でやろうと思っているんですよ。

「対等な出会い」が作品世界を強くする

伊達 アジア圏のつながりの強化も含めて、「対等」という言葉がキーワードとして出てきていると思います。アーティスト同士が国境を越えて、対等な関係でコラボレーションするためには何が必要でしょうか。

佐藤 20世紀のメインストリームの舞台作品づくりは、演出家、振付家、脚本家がいて、その世界観をよりよく表現するために相応の技術を身につけたダンサーやアクターが必要というものだったと思います。そこにははっきりしたヒエラルキーがありますよね。でも20世紀後半になると、対等な立場での共同創作というやり方がダンスでも多くなってきています。ダンスの場合は、例えばピナ・バウシュ・カンパニーのダンサーが多国籍で知られているように、以前から国境を超えたコラボレーションが行われていたので、対等という観点から創作について考える機会はあまりなかったかもしれないです。

劇団Qの市原佐都子さんは、インドネシアの聴衆の前で初めて自作品のプレゼンをしたんですが、それが素晴らしかったんですよ。相模原での障害者殺傷事件から優生思想への問題意識、そして自分が「なぜここにいるか」ということを、言葉を推敲し、丁寧に伝えていた。共通認識のまったくない観客に「伝える」という経験が、彼女の創作の力強さにつながったと思います。そんなふうに、お互いが「ここでやることの必然性」を見つけていくと、対等なコラボレーションが積みあがっていくんじゃないかと思っています。

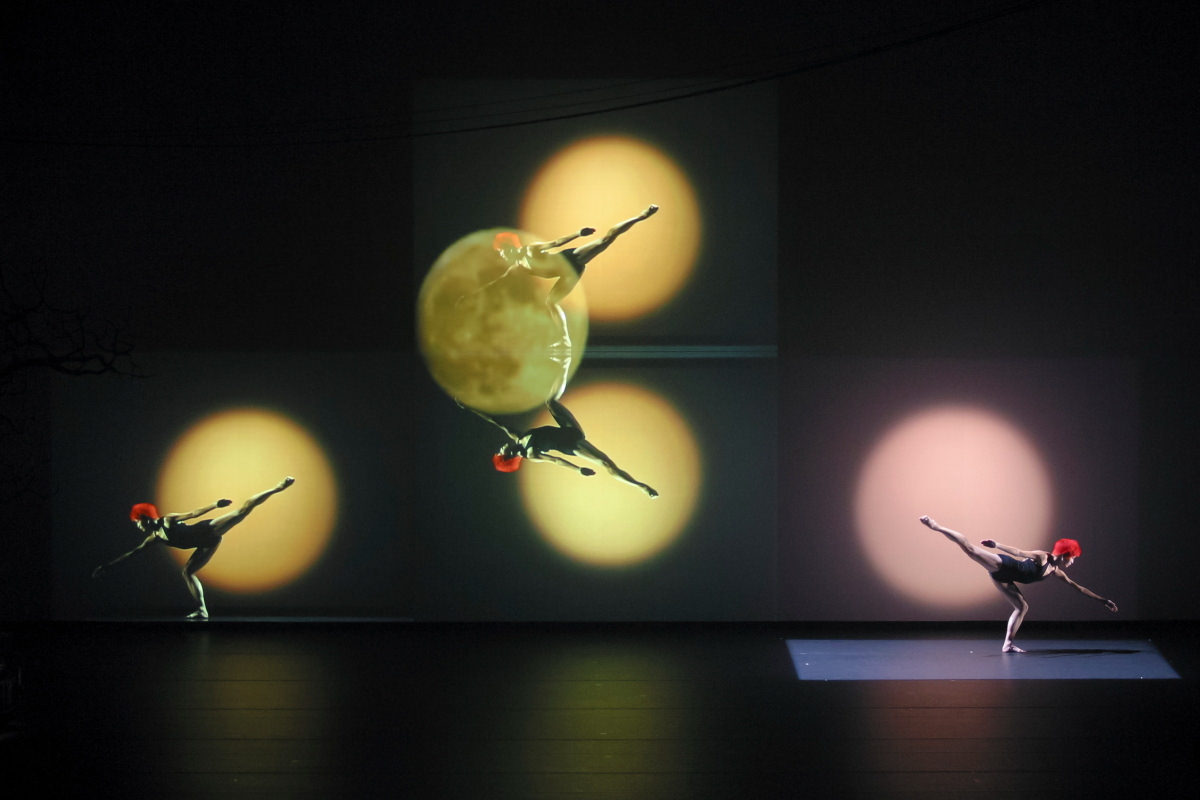

響きあうアジア2019 東京芸術劇場 シアターイースト 撮影:高野ユリカ

宮城 アーティスト自身がアジアに行くことが大事じゃないですか。そうすれば、インフラなんて作品のクオリティに何の関係もないんだってことがよくわかるから。一見貧しいと思われる環境でも、作品は決して貧しくならない。アジアに限らず、サラエボでスーザン・ソンタグが演出した『ゴドーを待ちながら』とか、いろんな例があるけど。ただ、アーティスト自身は目の前のことに必死でなかなか世界へ出ていかないから。中村さんのように、誰かがプラットフォームをつくること、アーティストはとにかくそこへ出て行くことがすごく大事だと思います。

佐藤 『プラータナー:憑依のポートレート』の東京初演のとき、岡田さんが「この企画は僕じゃなくてプロデューサーが考えたんです」って言ってたんだけど、えっ、やりたくなかったの?(笑)。でも結果としては、原作となったタイの小説、岡田さんの演出、タイ人のアーティストたちの仕事、すべての化学反応で多様なエネルギーが渦巻くパワフルな作品になっていましたよね。

伊達 プロデューサーの仕事はとても重要ですね。ちょっと強引にでも、アーティストを世界の舞台に引っ張り出さないと。

宮城 まずは、みんながパスポートを取得したほうがいいよね。

伊達 まだまだ続きをうかがいたい気持ちです。貴重なお話と提言の数々、本当にありがとうございました。

(2019年11月29日・12月20日 東京/構成・文:坂口香野 撮影:石澤知絵子)

iti-japan 国際演劇協会日本センター

iti-japan 国際演劇協会日本センター