国際演劇協会(ITI)日本センターでは、演出家・俳優・振付家・ダンサーとして海外でプロとして活動している方たちをお招きした「海外で活躍するプロフェッショナル」シリーズを行っています。

2020年10月25日には、その特別編として「コロナ禍のアーティスト座談会」をリモートで開催。フランス、ドイツ、ベルギー、アメリカの各国で演劇関係者が置かれている状況を登壇者間で共有しながら、ポストコロナ時代の国際演劇交流の在り方について考えていきました。

日時 2020年10月25日(日)19時〜

登壇者

竹中香子(パリ在住 俳優)

原サチコ(ハンブルク在住 俳優)

菅江一路(ベルリン在住 ダンサー)

近藤瑞季(ブリュッセル在住 俳優・演出家)

外間結香(パリ在住 ダンサー・俳優)

神沢希洋(ニューヨーク在住 演出補佐・ドラマトゥルク・翻訳家)

司会進行 萩原健(明治大学国際日本学部教授)

* * *

萩原 今日はどうぞよろしくお願いいたします。前半では、6人のパネリストの方々に、自己紹介を兼ねてご自身の活動とコロナ禍の現況について、ひとりあたり10分間で自由に語っていただきたいと思います。後半では、各国の事情を踏まえつつ、ポストコロナ時代の国際演劇交流のあり方について、6人で座談会をしていただくという流れです。

まずは竹中香子さん。竹中さんはパリを拠点とし、フランス国公立の劇場を中心に俳優として活動されています。

竹中 こんにちは。私は今、演劇教員という国家資格を取るために、リヨンの近くのサンテティエンヌで研修をしています。小さな町ですが、現在、コロナ発生率が国内でトップといわれている場所です。この研修については、後半でお話ししますね。

私は2019年の9月から、ギョーム・ヴァンサン(Guillaume Vincent)演出の『Les Mille et Une Nuits(千夜一夜物語)』という作品の国内ツアーに参加していたのですが、コロナ禍のため、2020年3月にツアーは中断されてしまいました。3月に日本へ帰り、9月後半には仕事復帰のためフランスに戻ってきました。10月8日、9日に、ワインで有名なボルドーの近くのアングレームで、中断されていた公演が行われることになり、これがコロナ禍が始まって以降初の舞台でした。10月5日の稽古で久々に仲間たちと再会したときは、みんなで思い切りハグしあいたかったけれど、その気持ちをぐっとおさえていましたね。

©Elisabeth Careccio

ところが7日のゲネプロ直前、共演者の男の子の携帯に、1週間前に出会ったという女の子から、メッセージとコロナ陽性を示す診断書のPDFファイルが送られてきました。フランスでは、PCR検査で陽性が判明したら、その診断書を濃厚接触者に転送しなければならないというルールがあります。この通知をもらったらすみやかにPCR検査を受け、陰性の結果が出るまで自己隔離しなくてはなりません。この女の子は、共演者の彼とはパーティで知り合っただけで名前しか知らなかったので、フェイスブックで彼を検索してメッセージを送ってきたのです。

この通知を受け取った時、彼は顔面蒼白になって「演出家には絶対言わないで!」と言ってきました。私もその場ではつい「そうだね、隠しとこう」なんて答えちゃったんですけど。考えてみれば、彼とはいちばん共演時間が長いし、キスシーンもあるので、私も感染している可能性が大でした。そこで、共演シーンの多いもう1人の仲間と緊急楽屋会議を開きまして。彼はとてもデリケートな役者さんですから、ちゃんと言おうねって、2人で優しく説得しました。演出家と制作が迅速に対応してくれて、初日の朝にはPCR検査を予約でき、彼は客席からせりふだけ言うという形で何とかゲネプロを終えました。PCR検査の結果が出るのは、早くても本番の3時間前になるとのことでした。

ご想像にお任せしますけど、彼とコロナ陽性だった彼女との間には、本当に濃厚な接触があったんですね。ですからみんな明日の公演は90%キャンセルだねと言って、すごくぴりぴりした空気になりました。彼は先にホテルに帰りましたが、他のメンバーは、もうしかたないから飲もうってことになり、そのままバーへ移動。その翌日は私の誕生日だったのですが、明日はきっと最悪な空気で祝えないからと、深夜0時を回ったところで、みんなで乾杯してくれました。

演出家もストレスのまっただ中にいるかと思いきや、運が悪かった、困ったねというだけで共演者の彼を糾弾するようなことは一切ありませんでしたね。結局、本番2時間前に演出家から「ハレルヤ!」というメッセージが届きました。検査結果は陰性だったんです。7カ月ぶりの舞台でみんな緊張はマックスでしたけど、とても良い本番を迎えることができました。

その翌週はパリ郊外での公演でした。再度ロックダウンになるという噂が飛び交っていたのですが、10月14日に何とか幕が開きまして。19時半開演でしたが、その日の20時にマクロン大統領の会見がありました。私たちもお客さんも、本番の休憩中に携帯を見て「17日から、21時~翌朝6時まで夜間外出制限となる」と知ったんです。休憩後は特に客席との一体感がすばらしく、舞台は大成功でした。お客さんも私たちも、この事態に立ち向かおうという気持ちを共有していたからだと思います。

公演の帰り、タクシーの運転手さんに「君たち、演劇やってるの?」と声をかけられました。「かつては舞台が非日常の場だったのに、今はマスクを取って抱き合ったり大声でしゃべったりできるのは舞台の上だけ。今、日常をやっているのは君たちだけなんだよ。だから絶対に演劇を続けてね!」と言われたのが印象に残っています。

夜間外出制限の発令後も、ほとんどの劇場では開演時間を早めて公演を続行しています。パリ国立劇場のオデオン座では、「こういう状況だからこそ演劇が必要」という宣言とともに、毎週木曜日に、18歳から28歳の若者に対する無料観劇デーを設けました。

私は10月16日にサンテティエンヌに移動し、現在、同市の公立劇場で、演劇教員の国家資格を取るため、2か月間の研修を受けています。演劇教員は、コンセルヴァトワール(芸術学校。行政サービスの一環として音楽、舞踊、演劇のクラスが各地方自治体に設けられている)で教えるための資格で、6月に試験があります。研修は本来ひとつの劇場で12人が受けるのですが、今年は6人になりました。この劇場では毎年、学校の秋休みを利用して、中高生向けの5日間のワークショップを開いているのですが、今年はコロナ禍にも関わらず、100人近い中高生が参加してくれました。私たちの課題は、毎日1時間ずつ、お互いに接触せずマスクをしたまま、声を使ったワークショップを実施することです。

実は、ワークショップ最終日の成果発表会が金曜日に予定されていたんですけれど、その直前に、私にも例の濃厚接触者の通知が来てしまいまして、即帰宅となりました。今、家で自己隔離中で、明日PCR検査を受ける予定です。陽性なら1週間の自宅待機ですけれど、周りにも同じ状況の人が多いので、「まあ、そういうこともあるよな」という感じですね。

萩原 こう言っていいかどうかわからないのですが、実にタイムリーなお話を、ありがとうございます。次は原サチコさん、よろしくお願いします。原さんは2001年にドイツに移住され、現在はハンブルク・ドイツ劇場の専属俳優として活躍されています。

原 皆さん初めまして。この夏は帰国できなかったので、今とても日本が恋しいです。

ハンブルク・ドイツ劇場の今シーズンは8月12日に始まり、9月11日にはインテンダントのカリン・バイアー(Karin Beier)演出作品『Reich des Todes(死者の帝国)』の初日がありました。コロナ禍以前より公演数は減っていますが、週3、4回は公演が行われています。

今稽古中なのは、韓国人の母を持つベルリン出身の演出家ボン・パーク(Bonn Park)の『Die Räuber der Herzen(ハート泥棒)』で、シラーの古典『群盗』を、カジノを舞台に、映画『オーシャンズ・イレブン』のような世界観で書き換えた作品です。パークは一昨年チェーホフの『三人姉妹』を宇宙の惑星に住む宇宙人の話に書き換えた『三万人姉妹』という作品でドイツ演劇界に大センセーションを巻き起こした、ドイツ演劇界の新星なんです。

稽古に先立ち、みんなでPCR検査を受けました。演出家チームはベルリンから通ってくる人が多く、ベルリンは今非常に感染者が増えているので、費用は劇場持ちで頻繁に検査を行っています。朝、唾液を摂取して劇場に持ってくると、翌日にはもう結果が出ているという、とても効率のいい検査方法が取られています。

ハンブルク・ドイツ劇場は、演劇の劇場としてはドイツで最大規模で1200席あるのですが、客席を改造して席を潰して観客同士も2メートルの距離を取れるようにして、約300人のお客さんを入れて公演をしています。先日私も、今シーズンで初めて舞台に上がったんですけれど、いちばん上の上までお客さんが座って集中して観てくださって最後は割れるような拍手で。この状況下だけれど公演を楽しもうという気持ちがひしひしと伝わってきて、これまでにない特別な感動を味わいました。

今、いちばん問題なのはチューリヒ劇場との往復です。私は2013年から6年間ハンブルク劇場にいたのですが、昨シーズンはスイスのチューリヒ劇場と専属契約をし、今シーズンはまたハンブルクに出戻ってきたんですね。現在、チューリヒ劇場では『ファウスト』に出演しています。ふだんなら、公演日にチューリヒに行って、次の朝ハンブルクに戻ってくればなんの問題もないんですが、このコロナ禍で大問題になっています。スイス側からすると、ハンブルクとベルリンは危険区域に指定されています。ただし、スイスには芸術家に限り、危険区域からの渡航者も5日間以内なら滞在してよいという特別措置があるので、なんとかなっていました。ところがつい数日前、ドイツのほうがスイス全域を危険区域に指定したんです。チューリヒからハンブルクに帰ってきたとき、そのまま自己隔離を言い渡されたら、『群盗』の通し稽古に間に合わなくなってしまう。4日後は『群盗』の初日なんですよ。

双方の劇場が困る困ると言っています。『ファウスト』は上演に5時間以上かかる大作で、私の役を代わってもらうことは簡単にできない。ハンブルクではサチコ行くな! と言われるし、チューリヒでは来ないと困る! と言われ、板挟みになっています。それに、ドイツでもスイスでもPCR検査を受けなくてはいけなくて、スイスで検査すると約2万円もかかるし、それを自分で払えと言われたりして、いろいろともめています。もはや私一人の問題ではなく、劇場同士の問題なので、上にお任せするしかない。

それと、チューリヒで3月まで稽古していた作品がロックダウンで公演延期となり、結果私は出られなくなってしまったのですが、今月初日を迎え、とても好評だと聞いてちょっとチェッと思っています(笑)。でも、ハンブルクの『群盗』もセンセーショナルに楽しい作品になるはずなので、11月6日に無事初日を迎えられるよう、頑張りたいですね。

萩原 原さんがドイツとスイスを行き来し、国境を越えて双方に必要とされているというのは嬉しいことです。ストレスはかなり大きそうですが。

原 スイスはEUに加盟していなくて、ヨーロッパの中でもかなり事情が違う国なんです。同じドイツ語圏だから何とかなるだろうと思っていたけれど、そんなに簡単じゃない。ドイツからスイスに職場を移したい人がいたら、アドバイスしたいことがたくさんありますね。

萩原 ありがとうございます。積もる話はぜひ、この後の座談会で。次は菅江一路さん。ベルリンに拠点を置き、フリーランスのダンサーとして活躍されています。

菅江 よろしくお願いします。僕は2016年の終わりにベルリンに拠点を移して、今年はアンジェリカ・リデルの2019年初演作品のツアーと、エマニュエル・ガット(Emanuel Gat)の新作『LOVETRAIN2020』に出演しまして、今はベルリン国立歌劇場でSPACの宮城聰さん演出のオペラ『ポントの王ミトリダーテ』※注に参加しています。

© Luca del Pia

© Luca del Pia

© Julia Gat

コロナ禍が深刻になり始めた2020年3月は、南仏のモンペリエで、ガットの新作のクリエイションに参加していました。毎年6月~7月に開かれるモンペリエ・ダンス・フェスティバルのための作品で、メンバーの14名は全員、様々な国から集まったフリーランスのダンサーです。3月半ばにはイスラエルのロックダウンが決まり、イスラエルのダンサー2人はカンパニーと交渉を重ねた結果、帰国することになりました。僕らもその後すぐドイツに帰り、クリエイションはそのまま中断してしまったんです。

4月には、ベルリンのシャウビューネ劇場で開かれるFIND(Festival International New Drama)というフェスティバルで、アンジェリカ・リデルの作品に参加する予定だったんですけど、フェスティバル開始の3日前にロックダウンが始まり、劇場は閉鎖、すべてがキャンセルとなってしまいました。3月半ばから6月までは、誰にも先行きが見えない状況でしたね。

モンペリエのダンスフェスティバルは、存続そのものが危ぶまれていました。エマニュエル・ガットは、何とかクリエイションを再開したいとモンペリエの劇場側と交渉していたのですが、劇場からはOKが出たものの、政府の許可が下りなくてまたキャンセルになったり。7月に入ってからフェスティバルの存続がやっと決まって、クリエイションは8月に再開できることになりました。

とはいえ、ロックダウンが続いているイスラエルのダンサー2人は、残念ながら参加できず。ほかにも、他のスケジュールとの兼ね合いで来られなくなった人がいました。抜けたメンバーが戻ってきても成立するようにフレキシブルな構成を考え、何とか12人のメンバーで新作『LOVETRAIN2020』の初日を10月3日に迎えることができました。

作品は、極力コロナ禍を感じさせないものにしようと。身体、動き、楽しい!!みたいな、ダンスの楽しさそのもののような作品になりました。クリエイション開始から1年近く、やっと迎えた初日は感無量でしたね。カーテンコールではお客さんがものすごく盛り上がってくれ、総立ちで拍手をしてくれているのを見たときは、ちょっと泣きそうになりました。

© Julia Gat

僕のようなフリーランスダンサーにとって、コロナ禍でいちばんのネックになっているのが、原さんもおっしゃっていたトラベルリストラクション(渡航制限)の問題です。EU加盟国でも、国ごとにルールが違うんですね。たとえば2020年10月現在、他の危険地域からドイツに入る場合、到着前48時間以内か到着後10日以内のPCR検査が陰性であれば、自己隔離をしなくてもいいというルールになっています。パリやモンペリエでクリエイションに参加した後、ドイツに戻るときには検査を受けなければいけないのですが、その検査費用を誰が出すのか。たとえば僕がフランスでコロナにかかったら、隔離期間の費用はどこがもつのか。

しかもこのルールは、状況に応じて変更されます。ドイツでは、危険地域からの渡航者はPCR検査の結果に関わらず、誰もが5日間の自己隔離をしなくてはならないという新ルールが9月15日から採用されると発表されました。僕は9月末から、ベルリン国立歌劇場での、宮城聰さんのオペラの仕事に参加することになっていたので、フランスからの帰国後、5日間も自己隔離をしていたら稽古開始に間に合わないという懸念がありました。結局、ルール変更は10月1日に延び、さらに15日、11月8日へと延び延びになったので、僕としては助かったんですが、渡航制限のニュースを毎日チェックしなくてはなりません。エマニュエル・ガットやアンジェリカ・リデルのようなツアーが主体のカンパニーは、そういった複雑な調整で頭を悩ませています。ツアーそのものが難しく、渡航制限を巡ってダンサーともめることも多いですね。

萩原 言葉を使わないダンサーは、俳優以上に国境を越えて仕事をすることが多そうですね。ヨーロッパでは、通常なら比較的簡単に国境を行き来できるけれど、現在は感染の状況が国によって異なるため、移動が難しくなっていることがよくわかりました。

次は近藤瑞季さん。ベルギーを拠点に俳優として活動、演出も手がけていらっしゃいます。

近藤 よろしくお願いします。私はブリュッセルにあるベルギー国立演劇学校INSASの演出科に所属しています。学校は9月の半ばに始まって、講義ではマスクをつけ、実技系の授業はマスクをはずして、という感じでやっていました。ところが、来週から大学や私たちの演劇学校を含む最高教育機関は、基本的にすべてリモートにしなければならない、というルールが発令されたんです。ただし、演劇学校では集まらなくては授業にならないので、1日に全生徒の40%までは受け入れていいという特例が認められています。具体的には、月曜から水曜は1・2年生、木曜から土曜は3・4年生が使い、その間に学校を大掃除しなくてはならない。私たちは今、創作のプロジェクトが始まったところなので、思うように稽古ができなくて本当にめちゃくちゃです。先生たちは、ルールは守らなくてはいけないけれど、稽古ができないなんて人間として受け入れがたい、学校で無理なら公園でもどこでもいいから稽古しましょう! と言っています。でも昨日、ブリュッセル市から実質ほぼロックダウンというお達しが出たので、それもまず無理だと思います。劇場や映画館などの文化施設はすべて11月19日まで閉まり、22時から翌朝の6時までは外出禁止。それと、外で会っていい人は1人だけとされているんですが、これはほとんど誰も守っていないのが問題ですね。

感染者数は今また急増していて、特に20代で増えています。私もその世代なんですが、1回目のロックダウンの頃は私のクラス7人のうち3人が陽性になり、先週も2人くらいかかりました。でも、みんな重症化していないので、「コロナが終わったらなんか身体がすっきりしたよ、風邪を引いた後みたいに」なんて言ってけろっとしています。

ベルギーには、フランスのようなアーティスト・ステイタス(アーティストに対する支援制度)がありません。1回目のロックダウンのときは、俳優や演出家に国からの補償がまったくされなかったことが問題になりました。ほかの職種のフリーランスには、月に1300~3200ユーロの給付金が出たのですが、アーティストへの支援はなかった。今回はそこが改善されるとよいのですが。

ベルギーには、フランス語を話すワロン地域とフラマン語を話すフランダース(フランデレン)地域があり、それぞれに政府・議会があって、さらにそれを取りまとめるベルギー政府があります。ワロン地方で出た情報とベルギー政府からの情報が食い違っていることがあり、しかも日々変わるので、誰も同じ情報を共有できていない印象があります。一度目のロックダウン中は感染対策の情報が徹底されていなくて、警官すらマスクをしていなかったことがありました。

ブリュッセル市全体の文化施設は間もなく閉まるんですけど、昨日は予約していたティージェースタン(tgSTAN)というカンパニーのお芝居を観に行きました。1グループごとに1席空ける、というルールで観客を入れています。とても小さな劇場で最前列だったので、つばがバンバン飛んでくる。途中で役者さんが「あ、つばダメだね」と言って、後ろを向いてしゃべり始めました。「でも大丈夫、僕らみんな検査受けてネガティブだったから!」役者もお客さんも一緒にこの状況を笑っていて、むしろ一体感が生まれていて。現実と舞台空間がつながってるとこんなに感じたことはなくて、面白いなあと思いました。ベルギー人のお気楽な部分が出ているのかな。私のまわりは意外とけろっとしています。

萩原 演劇学校という違う立場からのお話、興味深かったです。次は外間結香さん、お願いします。外間さんはフランスを拠点に、俳優・ダンサーとして活動されています。

外間 よろしくお願いします。私は2003年にリヨンの国立コンセルヴァトワールの舞踊科に留学して以来、ずっとこちらに住んでいます。その間にいろいろなことがありまして。在学中に股関節の手術をして、予定より4年遅れて卒業したんですが、コンテンポラリーダンサーとして活動中に演出家のイブ=ノエル・ジュノ(Yves-Noël Genod)と出会って、今は俳優としての仕事のほうが多いです。コロナ禍が深刻になるまでは、ジュノ演出の一人芝居でマルグリット・デュラスの『ラマン』や国立演劇センターアマンディエ劇場制作の、フィリップ・ケーヌ(Philippe Quesne)演出『Crash Park』のツアーに参加していたのですが、今はすべて中断や延期になっています。

© Richard Louvet

© Martin Argyroglo

2020年3月、ロックダウンになったときは日本に帰れず、ずっとパリにいました。3月には、2016年から参加しているりっかりっか*フェスタ(国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ)で、イタリアの演出家と日本人二人で共同制作した『レ・ミゼラブル』をやるはずだったんですけれど、2021年3月に延期になってしまって。それと、新しいダンス作品の仕事もあったのですが、振り写しが終わり、あと少しで本番というところでロックダウンに入ってしまいました。

本来なら、沖縄のフェスにも、このダンス作品にも出られるはずだったのですが、どちらも延期になった結果、両者の公演日がかなり近づいてしまい。フランスのダンスカンパニーからは、自主隔離期間などを考えるとスケジュール的に余裕がないから「日本に帰るな」と言われました。帰るなら、私たちの作品はあきらめてくれと。沖縄のフェスは私にとって大事な仕事ですし、「帰るな」というカンパニーと仕事をするのがいやになってしまい、結局ダンス作品のほうはあきらめざるをえませんでした。ただでさえ仕事が減っていたのに、悔しかったですね。

現在制作中なのは、配偶者のジルダス・グージェ(Gildas Goujet)が脚本・演出を手がけている一人芝居『Yuika Okinawa』で、私の出身地である沖縄や、ダンサーとしての私について、彼の目線から語った作品です。夏の終わりにレジデンスをさせていただける場所が2カ所見つかって、それぞれ1週間ずつお稽古をし、最終日に観客を30名に限定して、ワーク・イン・プログレスという形で制作中のものを観ていただきました。お客様の反応を見ながら話しかけるように進めていく作品なので、5分もすれば自分のペースがつかめるはずだったんですが、その時はとても怖かったですね。お客様は全員マスクをして、身じろぎもせずに近距離からこちらを観ていて、表情がまったくわからない。まるで無表情な医師団に観察されているようで、最後まで緊張が解けず、自分らしく演じることができなかったのが心残りでした。

© Martyna Pawlak

萩原 日本での仕事とフランスでの仕事、どちらを取るかと選択を迫られたというのは、コロナ禍ならではのお話ですね。最後に神沢希洋さん、お願いします。

神沢さんはニューヨークを拠点に、演出、翻訳、ドラマトゥルクの仕事もなさっています。

神沢 よろしくお願いします。私は一時帰国して今は日本にいますので、これからお話しすることは2020年前半までの状況と思っていただければと思います。

私はニューヨーク州立大学パーチェス校の演劇表現専攻で勉強した後、1年間フリーランスで演出や演出補佐、劇作などいろいろな仕事を経験してきました。日本にゆかりの深い作品や、移民の人々や女性の声に光をあてるようなプロジェクトに積極的に参加しています。現在はクイーンズ大学の大学院で創作文芸、翻訳の博士課程で研究に取り組んでいて、アート関係の翻訳や通訳に手を伸ばし始めているところです。現在、大学の授業は完全にオンラインになっています。

ニューヨークの中心部では、数え切れないほど多くの文化や言語、民族や人種が密集して共に暮らしていて、日々万華鏡のように多様な文化を発信しています。ブロードウェイやメトロポリタンオペラなどの格式ある演劇がある一方で、小さくても精力的に活動している劇団や劇場がたくさんあり、実験的な作品も日々生み出されています。そんなエネルギッシュなニューヨークの演劇界も、コロナで大打撃を受けてしまって。皆さんのお話を聞いていて、ヨーロッパとアメリカでは状況に大きな差があるなと感じました。現在、アメリカは感染者数が世界一になってしまっているので、ピリピリの度合いがかなり違うと思います。

3月にニューヨーク・シティがロックダウンになったんですが、私はその直前まで、ハルナ・リー(Haruna Lee)が制作している『Suicide Forest』という、日本の樹海を舞台にした演劇に、演出助手として参加していました。とても良いカンパニーだったので、中止が決まったときは本当に悲しくなりました。ほとんどの劇場は閉鎖され、演劇関係者が職を失い、大変な状況は今も続いています。ただし、ニューヨークの演劇人のほとんどは副業を持っているんですね。演劇はできないけれど、今は副業に精を出そうという前向きな人もいれば、制限の中で新しい演劇の可能性を探っていこうという人もいる。そんなところに、ニューヨークの演劇人らしいしたたかさがあると思います。

皆さんもご存じの通り、現在アメリカではBlack Lives Matter運動が盛んになっています。5月にミネソタ州のJ・フロイド氏が警官の暴行を受けて亡くなったことがきっかけで運動は勢いを増し、数多くの人が差別的な社会構造に異を唱えてデモに参加しています。そのほとんどが非武装の平和的な運動ですが、政府や警察が武器や催涙ガスを使った暴力的なやり方で押さえつける、という事態が多発しています。これに対し、演劇界も積極的に関わっています。6月に、ザ・パブリックシアター(The Public Theatre)、プレイライツ・ホライズン(Playwrights Horizons)、ニューヨーク・シアター・ワークショップ(New York Theatre Workshop)など、ニューヨークの中心街にあるいくつかの有力な劇場が、デモ参加者のための安全なスペースとしてロビーを提供したんです。ロビーには水や救急医療セット、Wi-Fiや携帯の充電器などを設置し、デモ参加者が警察と対峙して怪我をしたときに避難できるようにしているそうです。この頃、私は日本に帰ってきてしまったので、その様子を実際に見てきたわけではないんですが、このニュースにとても心が揺さぶられました。コロナ禍で自由に活動できない状況下でも、このような形で差別にNOを表明する姿が、多様な文化を背負うニューヨークの演劇らしさではないかと感じます。

停滞が続いていたニューヨークの演劇界ですが、秋になってウィズコロナの新しい演劇の可能性を探る動きが少しずつ出てきています。多くの劇場が閉鎖されたままですが、オンラインでの演劇やトークイベント、新たな作品づくりへの動きがありますね。

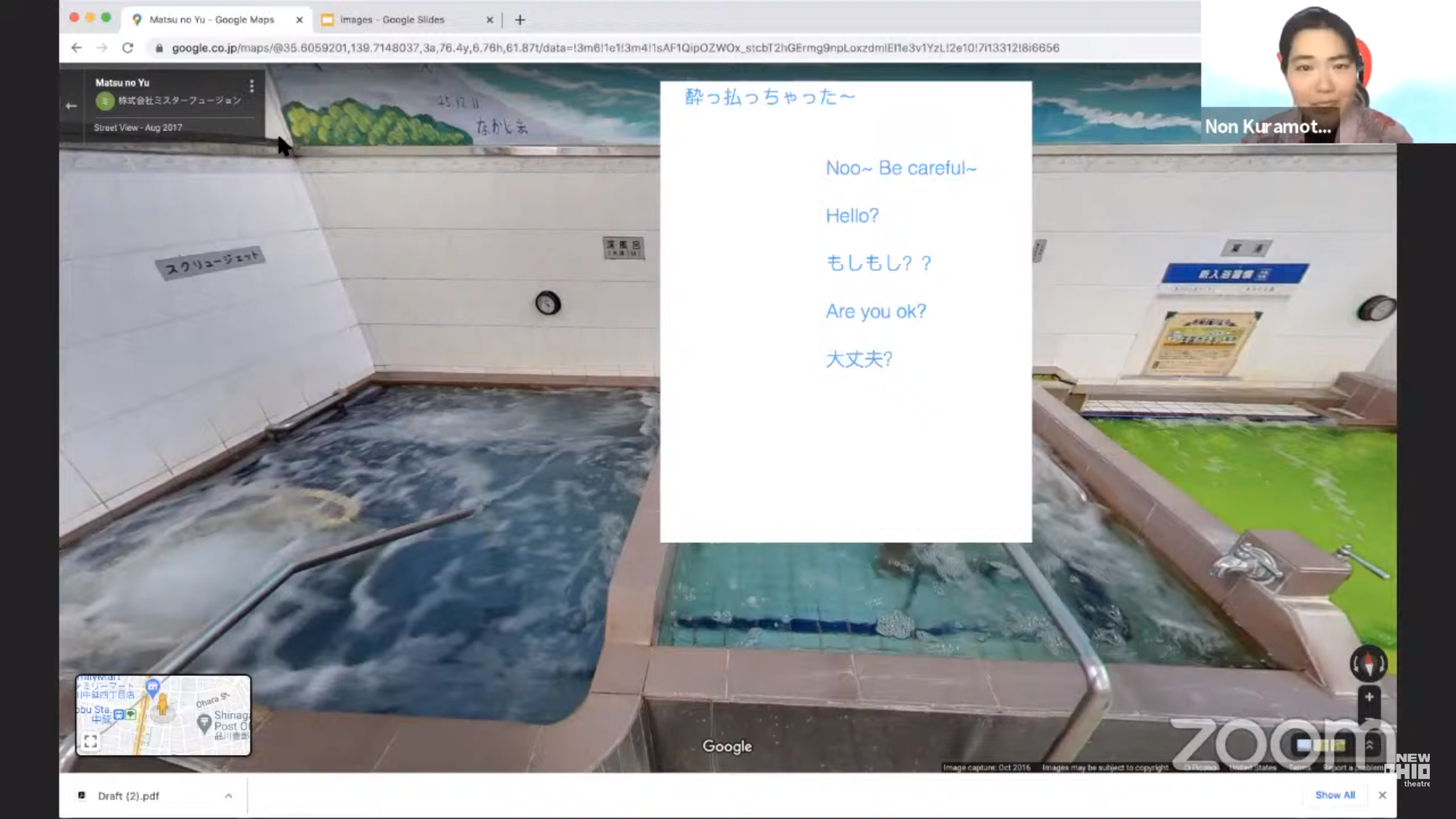

私は今、友人であり尊敬するアーティストでもある倉本暖さんと共にオンライン劇を制作しています。海外在住の日本人にありがちな「ときどき銭湯が無性に恋しくなる」という気持ちから出発した作品で、暖さんが温泉や銭湯の文化、自分の家族との関係について語りながら、観客をバーチャル銭湯ツアーに招待するという内容です。まだまだ課題はたくさんありますが、新しいことに挑戦する楽しみがありますね。この作品はニュー・オハイオ・シアター(New Ohio Theater)が主催するオンライン演劇祭「プロデューサーズ・クラブ(Producer’s Club)」で公開される予定です。

萩原 ありがとうございます。ヨーロッパとアメリカでは、空気感に相当違いがあることが実感できました。

劇場の感染防止対策とPCR検査をめぐる攻防

さて、視聴者の方々からたくさんの質問が集まってきています。まずは、それぞれの活動の場での感染拡大防止対策について教えてください。また、その方針は政府か劇場か、誰が決めているのでしょうか。

竹中 ドイツのお話を聞いてぜんぜん違うなと思ったんですけど、フランスでは、PCR検査をやったら公演ができなくなるのではという危機感があるので、できれば検査を受けずにすませたいという演劇人が多いです。それと、陽性者が出てしまったとき、いかに公演をキャンセルしないかということをまず考えます。国立劇場のオデオン座では、コロナ陽性で出演できなくなった俳優のかわりに、演出家が客席からせりふを飛ばして何とか舞台を成立させたことがあったんですが、舞台上にいない俳優の存在がまるで幽霊みたいで良かった、新たな表現が生まれたと評価されていました。

それと、オンラインに対する考え方が日本と大きく違うなと感じていて。日本では、オンラインでの対応ができるかどうかで助成金の交付が決まるといったことがあり、私もいろいろと試行錯誤しました。フランスでは、日本よりずっと感染リスクが高い地域でも「いかに舞台芸術を舞台芸術という形のまま存続させられるか」という点に重きが置かれていると思います。政治家や政府が「死ぬか生きるか」という命題に取り組むなら、アーティストは「豊かに生きるか否か」ということを命題にして、共にコロナと闘っていこうとしている。そこに、フランス人の志のようなものを感じますね。

劇場内では必ずマスクをして距離を保つことになっていますし、消毒も徹底されています。でも、作品の中ではマスクを取って近距離で話したり触れたりしているので、私たち俳優は感染対策に意味があるのかなって思いながらやっているというのが本音です。コロナ以前につくった作品でツアーをしていることが多く、作品の芸術的な内容は変えられないので。

原 うちのハンブルク・ドイツ劇場はレパートリー制ですけれど、今は上演中のあらゆる作品を稽古し直してコロナ対策しています。昨年4月から出演しているルネ・ポレシュ(René Pollesch)作演出の『Probleme Probleme Probleme(問題・問題・問題)』という作品は、もともと出演者が5人だけなのでお互い距離は取りやすかったのですが、ハグやキスなどの場面を作り変えて、話の流れ上も不自然にならないように工夫しました。

© Thomas Aurin

人気作品なのに、ソーシャルディスタンスの問題で上演できないものもたくさんありますね。特にセットが大がかりな作品は、そもそも大道具さんたちが建て込みの作業の際にソーシャルディスタンスを取れないので、今は上演できなくなくなっています。

うちの劇場内ではつねにマスク着用で、俳優は稽古の時だけマスクを外してもよく、稽古場の窓はいつも開けています。シャワー室や楽屋にある仮眠用ベッドなど、様々なものが使用禁止になっていますね。

とにかく、疑わしきは検査しろというのが基本姿勢なので、PCR検査は頻繁にやっています。実際、劇場で何人か陽性者は出ていますが、2週間の自己隔離のあと抗体検査を経て復帰という流れです。ドイツ人がすばらしいのは、誰もその人を責めないし、その人も謝らないことですね。誰がかかってもおかしくない状態で、かかった人が悪いわけではないから。私たちもパーティや飲み会は一切してませんし、プライベートでも気をつけるのが基本だと考えています。

菅江 僕はドイツとフランスの両方で仕事をしているので、感覚は竹中さんと原さんのちょうど間くらいかな。劇場内のルールが、ドイツとフランスでぜんぜん違うんですね。フランスだと、リハーサル室内と舞台上はほぼほぼフリーなんです。ドイツは州ごとにルールが違いますが、リハーサル室内でも基本的にマスクをしないといけない。俳優や歌手は、しゃべるとき、歌うときに必ず距離を取る、舞台上で誰かに触れる場合は手袋をつける、衣裳なども自分以外のものには絶対触っちゃいけないという厳しいルールになっています。

渡航制限の話でいうと、ガットの『LOVETRAIN2020』のメンバーで、イギリス人のダンサーがいたんです。英仏間の移動は、どちらからどちらへ行っても必ず2週間の自己隔離が必要で、往復すると約1か月も外出できなくなってしまう。それでは困るとカンパニーからは補助金が出て、その子はイギリスに帰れず、ヨーロッパを転々としています。ツアーが延期になれば、次の仕事とスケジュールが被って出られなくなったり。フリーランスのダンサーには、そういう複雑な問題がいろいろあります。

アーティストの緊急支援策、公演キャンセル補償について

萩原 アーティストに対する補助金や、神沢さんがおっしゃっていた副業についても質問が来ています。お金関係について、なんでも結構ですのでお話しください。

神沢 アメリカではあまりアーティストは大事にされていない印象があり、政府からの補助もありません。そのかわり、市民団体や個人が職を失ったアーティストをサポートするアーティストファンドといった動きは結構あったと思います。ただし、応募者も多かったようで、ウェブサイトで情報を知った時点ではすでに募集を打ち切っているケースも多かったですね。

私の知る限り、アーティストのほとんどは副業を持っていて、職種もバラエティがあるんですが。特に多いのは演劇の先生や翻訳の仕事。バーの仕事やウェイトレス、スーパーのレジ打ちなどのアルバイトで頑張って生きている人も多いし、演劇の演出をしつつ映画の制作や映像関係の仕事をしている人たちもいますね。

外間 フランスには、(近藤)瑞季ちゃんの話にも出てきた、アーティスト・ステイタスという失業保険のような制度があります。アーティストとしての1年間の仕事量を証明できれば、その量に応じて1日当たりの額が算定され、1か月のうち仕事のなかった日についてその額がもらえる、という感じです。2020年の8月から、それまでステイタスを持っていた人は、丸1年間、無条件で延長されることになりました。私は6月に更新できる予定ではあったんですけれど、この決定ですごくホッとしました。フランスのステイタスがありがたいのは、アルバイトをしなくても、アーティストという職業のままで生きられるということです。私も学校卒業後、最初の仕事が見つかるまではラーメン屋で働いていたことがあるんですが、今はアルバイトをしなくても本業に集中できる。逆に芸術関係でないアルバイトをしてしまうと、ステイタスが取れなくなるという問題もあります。

竹中 ベルリンには、フリーランスへの大きな補助金制度がありましたよね。その実状について教えてもらえますか?

菅江 はい。日本でも話題になったんですが、3月末にベルリン州政府は、一律5000ユーロ(約60万円)給付という、アーティストを含むフリーランスのための緊急援助策を出したんですね。申請にはほぼなんの制約もなく、インターネット上でいくつかの質問に答えると、すぐに振り込まれるみたいな制度で、もとはオフィスやアトリエを維持するための援助だけれど、生活費に使ってもよいとなっていた。申請のルールがものすごくアンクリアだったんですね。そのため、予想を大幅に越える申請があって、すぐに予算が底をついてしまったんです。結局「生活費に使ってもよい」という項目がカットされ、いくつかの審査が必要になりました。でも、その審査基準もあいまいで、僕は気持ちが悪くて申請していません。周囲にもそういう人が多いです。だから、日本で報道されているほど「ありがたい!」とはなりきれない援助でしたね。

原 ハンブルクやチューリヒでも、同じようなフリーランス援助策があったんですけれど、知り合いに聞く限りでは条件が厳しく、簡単にはもらえないそうです。申請はしたけれど条件が合わなかったという人も多くて、その人たちは本当に生活に困っていました。ドイツもスイスも、コロナ対策は国が自治体に投げちゃってるところがあるので、州によって対策に違いがあるんですよね。

竹中 私はフランスのいろんな公共劇場に行ってるんですけれど、公演がキャンセルになったときカンパニーにいくら払うかは、たいてい劇場が決めています。2020年の3月にキャンセルされた公演に対しては、ほとんどの劇場が90~100%を補償していました。4月以降は60~70%が多かったけれど、劇場によっては、今年の予算が少し残っているから100%渡しますと言われたり。国ごとに補償額が決まっているわけではなく、劇場側の裁量しだいなのかなと思います。

菅江 カンパニー側とキャンセル料について話し合いをしたことがあります。ツアーがすべてキャンセルになれば、僕らのようなフリーランスには収入の道がない。でも、カンパニー側にも収入がほぼない状態なので「できる限りのサポートはする」という答えしか返ってきません。政府の援助がカンパニーに行くか行かないかはすごく大きいですよね。

原 地元に根付き、予算も豊富で盤石だと思われているドイツの公立劇場ですら、コロナで大打撃を受けています。ハンブルク・ドイツ劇場も将来的に予算削減になるかもしれず、そうしたら専属の俳優を減らさざるをえないかもしれないというショックな話も出ているくらい。他の公立劇場でも、大道具さんが大量に解雇された話を聞きました。劇場そのものの存続が危うくなっているところも多い。私もいつまでここにいられるかって考えてしまいます。

リモートという可能性をめぐって

萩原 時間が迫ってきましたが、あと一つ質問を。日本の演劇系大学でも、リモートでの取り組みに苦心していますが、近藤さんが所属するINSASではそうした取り組みがありますか? あれば、どのような授業をリモートでやっていますか? その他の方も、リモートによる試みについて教えてください。

近藤 INSASは俳優や演出家の養成というよりアーティストの育成を目指していて、「アートとは何か」を根本から自分で考えなさいという方針なので、いわゆる演劇の座学の授業は多くないんですよね。リモートでの取り組みとしては、先生が哲学者の発言とか、一枚の絵といった素材を提示して、それに対してみんなでリアクションしていくという授業がありました。それと、私自身のプロジェクトとして、2人の俳優科の女の子とラジオ番組をつくりました。リモートで構成を詰め、ロックダウンが終わった直後に集まって収録をやりましたね。

いろいろやってみた結果、リモートって制限はあるけれど、意外とその場の空気も伝わるものなんだなあという発見もありました。以前は、リモートじゃ内容のある話はできないと思っていたんですけれど、今はそういう思い込みを壊していくタイミングなのかなと思っています。実は今度、日本の大学で、リモートの授業をひとこま持たせてもらうんですが、どうなるかなあ。

竹中 私はカナダの演出家マリー・ブラッサール(Marie Brassard)の『VIOLENCE』という作品に参加していて、そのクリエイションが2020年4月に城崎国際アートセンターで始まる予定だったんですけどキャンセルになり、公演は2021年4月に延期になりました。9月末に、オンラインでの稽古がありました。イタリア、フランス、フィンランド、ドイツ、日本と5か国のアーティストが関わっていて、私たち日本のパフォーマーは森下スタジオから参加しました。最初はミーティングだけかと思っていたんですけど、スタジオにきちんと音響や照明の設備をつくり、しっかり動いたりしゃべったり、という稽古で、1週間ほどみっちりとやりました。私も瑞季ちゃんと同じで、画面に向かって本気でしゃべるのは恥ずかしいと思っていたんですが、慣れてくれば意外といけるなと。オンラインでもちゃんと集まって作業を具体的に進められたことは、2021年への希望になった気がして、充実した1週間でした。

原 ドイツの演劇界は、オンラインに積極的な人と絶対いやだという人に二分されているように思います。私もいくつかオンライン作品に参加しました。

たとえば、ヤナ・ロス(Yana Ross)というチューリヒ劇場の演出家のドキュメンタリー企画に関わりました。新型コロナウィルスを巡る「トリアージ・命の選別」の問題について世界各国の専門家にインタビューするというプロジェクトで、私は日本を担当し、ALS患者として初めて国会に立たれている舩後靖彦衆議院議員にお話を聞きました。ロックダウンを逆手に取り、リモートを通して積極的に世界へ発信しようとする演劇人もいれば、舞台あってこその演劇なのだから、今はじっくり勉強のときだと考える人もいて、今後も二極化していくんだろうなと思います。年齢はあまり関係ないみたいで、絶対に劇場でという30代もいるし、これからはオンラインだという60代もいます。多様化という意味では、これから面白くなるんじゃないかな。

萩原 コロナ禍により、舞台芸術にもオンラインという選択肢が生まれ、これまでにはない可能性が開かれたことは確かですね。こういった座談会の様子を世界各国で見てもらえることも、新しい可能性の一つかもしれません。

時間となりましたのでここでおひらきとします。今日はありがとうございました。

* * *

<<登壇者プロフィール>>

ハグやキスといった「日常」があるのは、

今は舞台の上だけ。

だから演劇は絶対続けてね! と

声をかけられました

竹中香子(フランス)

1987年生まれ、埼玉県出身。2011年、全くフランス語ができない状態で、演劇を学びに渡仏。2013年、日本人としてはじめてフランスの国立高等演劇学校の俳優セクションに合格し、2016年、俳優国家資格(Diplôme National Supérieur Professional de Comédien)取得。パリを拠点に、フランス国公立劇場の作品を中心に多数の舞台に出演。Guillaume Vincent演出作品に多く出演する。2017年より、日本での活動も再開。『妖精の問題』(市原佐都子 作・演出)に出演。日本では様々な大学で、自身の活動に関する特別講義を行う。

* * *

ふだんは問題ない国境越えが、

コロナ禍で大問題に。

ハンブルクとチューリヒの劇場の間で

板挟みになっています

原サチコ(ドイツ)

80年代から演劇舎蟷螂、ロマンチカ等で活躍。上智大学ドイツ語学科卒。2001年ドイツ移住。ブルク劇場、ハノーファー州立劇場、ケルン市立劇場、チューリヒ劇場を経て現在ハンブルク・ドイツ劇場専属俳優。日本人として唯一のドイツ語圏公立劇場専属俳優。広島原爆記憶伝承活動、姉妹都市友好プログラムなども積極的に行っている。

*広島市と同市の姉妹都市、ドイツのハノーファーをつないで継続的に行っている「ヒロシマ・サロン」の映像はこちら

*詳細なプロフィールはこちら

* * *

フリーランスのダンサーにとって、

最大のネックは渡航制限の問題ですね。

国によってルールが違うので、

カンパニーは調整に頭を悩ませています

菅江一路(ドイツ)

2011年から3年間Noism2に在籍。16年よりベルリンに拠点を移し、以降Angélica Liddell演出作品や、Emanuel Gat Danceの最新作『LOVETRAIN2020』『Act II & III or The Unexpected Return Of Heaven And Earth』などに参加。SPAC宮城聰演出のオペラ『ポントの王ミトリダーテ』(ベルリン国立歌劇場)に出演予定。

* * *

役者も観客も、一緒にこの状況を笑い、

一体感が生まれていた。

現実と舞台空間がつながっていると

今ほど感じたことがありません

近藤瑞季(ベルギー)

2017年ナント市立コンセルヴァトワール芸術学校・俳優科を首席で卒業。現在はベルギー国立演劇学校INSASの演出科に所属している。出演作にナタリー・ベアス演出『Mes petites météorites』ヤン・クーネン監督『7Lives』等。

* * *

コロナによる延期で、フランスと日本での

公演日程が近づいてしまい。

「日本に帰るなら、出演はあきらめて」

と言われたときはショックでした

外間結香(フランス)

沖縄県出身。俳優・ダンサー。5歳からバレエを始め15歳の時に単身渡仏、リヨン国立高等音楽院舞踊科に入学。2011年に卒業以来コンテンポラリーダンサーとして数々の舞台出演。2015年演出家イブ=ノエル・ジュノとの出会いをきっかけに俳優としても活動を開始。主にジュノ演出の一人芝居『L’Amant』 やアビニヨン演劇祭IN上演作品『Certaines n’avaient jamais vu la mer』、国立演劇センターアマンディエ劇場制作フィリップ・ケーヌ演出『Crash Park』など、仏国内外のツアー公演に出演。現在ジルダス・グージェ演出の一人芝居『Yuika Okinawa』制作中。

* * *

NYでは多くの劇場が閉まったままですが、

演劇人たちは副業で生き延びています。

デモ参加者にロビーを提供することで

ブラックライブズマター運動への賛同を表明する劇場も。

神沢希洋(アメリカ)

東京都出身。主にニューヨークにて演出補佐やドラマトゥルクとして活動。現在、クィーンズ大学にて創作文芸・翻訳修士課程に取り組む傍ら、翻訳業にも着手する。2020年11月、New Ohio TheaterのProducer’s Clubにて、ドラマトゥルクとして倉本暖と共に制作した『The Bath Play (I’m an immigrant): a Digital Tour』を公開。

* * *

萩原健

明治大学国際日本学部教授。博士(文学)。専門は現代ドイツ語圏の舞台芸術、および関連する日本の舞台芸術。著書に『演出家ピスカートアの仕事──ドキュメンタリー演劇の源流』(2017)、共訳にフィッシャー=リヒテ『パフォーマンスの美学』(2009)ほか。

* * *

※新型コロナウィルス感染症再拡大による劇場閉鎖により、ベルリン国立歌劇場で2020年11月13日に初日を迎える予定だった宮城聰演出『ポントの王ミトリダーテ』も上演延期となった。同劇場が日本人演出家を迎えるのはこの公演が初。

(構成・文:坂口香野)

iti-japan 国際演劇協会日本センター

iti-japan 国際演劇協会日本センター